Sicherheit auf dem Dach – Verantwortung und Lösungen für Betreiber und Planer: Durchsturzsicherungen für nicht durchsturzsichere Bereiche auf dem Dach

Bei gutem Wetter zieht es die Menschen ins Freie – ob in der Pause, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Dabei rücken auch unkonventionelle Flächen wie Dächer immer stärker in den Fokus: Sie werden als Rückzugsort für die Pausen und nicht nur für technische Tätigkeiten wie Wartungen genutzt. In der Werbung und selbst in Filmen und Serien gibt es immer häufiger Szenen, die auf Dachflächen spielen. Doch gerade hier lauern oft unterschätzte Gefahren. Offene Dachkanten, auf den ersten Blick nicht immer erkennbare, nicht betretbare Dachflächen und fehlende Schutzsysteme bergen ein hohes Risiko.

Aktuelle Pressemeldungen zeigen auf, dass diese Flächen sogar für Grillpartys genutzt werden. Und immer häufiger gibt es auch Pressemeldungen, dass es gerade bei der missbräuchlichen Nutzung der Dachflächen zu schweren Unfällen gekommen ist. Den Menschen fehlt es häufig am Bewusstsein für das Risiko, wenn sie sich auf dem Dach bewegen.

Umso wichtiger ist es für den Bauherren und Betreiber grundsätzlich, eine konsequente Zugangsbeschränkung für die Dachflächen frühzeitig und dauerhaft vorzusehen.

Dachflächen werden aber auch immer häufiger zu Aufstellorten von technischen Einrichtungen wie Lüftungsanlagen und immer mehr vollflächig für Photovoltaik- oder Solarthermie-Systeme genutzt. Unabhängig vom System müssen diese Einrichtungen regelmäßig im Rahmen der Instandhaltung gewartet oder gereinigt werden. Gleiches gilt für die Dachabdichtung wie auch die Dachabläufe. Daher sollte neben der Zugangsbeschränkung für Unbefugte immer auch kollektive Ab- und Durchsturzsicherungen im Bereich möglicher Absturzkanten oder nicht durchsturzsicherer Oberlichter auf der Dachfläche vorgesehen werden.

Abbildung 1: Beispiel für kollektive Durchsturzsicherungen im Randbereich eines Lichtbandes und in der Öffnung des Rauchabzugsgeräts

Warum kollektive Ab- und Durchsturzsicherungen?

Kollektive Ab- und Durchsturzsicherungen bitten anders als eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) Schutz, ohne dass der Nutzer der Dachfläche eigenständig dazu beitragen muss. Auch ist der Schutz durch die Einrichtung nicht auf eine einzelne Person beschränkt und die Personen müssen keine individuellen Schutzmaßnahmen wie Auffanggurte tragen. Es ist in den meisten Fällen dann auch nicht erforderlich, ein Rettungskonzept (ASR A4.3) sowie geeignete Rettungsmittel vorzuhalten.

Abbildung 2: Wartungsarbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

Industriedächer stellen durch die vielfältige Nutzung eine planerische und organisatorische Herausforderung dar – insbesondere im Hinblick auf die Arbeitssicherheit. Ob Neubau, Instandhaltung oder Sanierung: Die Anforderungen an den sicheren Zugang und Aufenthalt auf Dachflächen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert und verschärft.

Unterstützung bei der Planung und Konzipierung bieten insbesondere die Regelwerke und Informationen wie die ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen“ oder die DGUV-Information 201–057 der Berufsgenossenschaften. Mit Ab- und Durchsturzsicherungen für Lichtkuppeln, Lichtbänder beschäftigt sich das frisch aktualisierte Heft des FVLR „Absturz und Durchsturzsicherungen“.

Abbildung 3: Deckblatt FVLR“ Absturz- und Durchsturzsicherungen bei Lichtkuppeln, Lichtbändern und Flachdachfenstern – Das Heft können Sie kostenlos über die Mitglieder des FVLR beziehen oder online (https://fvlr.de/downloads/?kategorie=arbeitssicherheit,2025).

Lichtkuppeln, Lichtbänder und Flachdachfenster dienen vorrangig der natürlichen Beleuchtung von großflächigen Industrie- und Gewerbehallen mit Tageslicht. Vielfach übernehmen sie – ausgestattet mit zusätzlichen Öffnungseinrichtungen – auch Funktionen der natürlichen Be- und Entlüftung und unterstützen im Brandfall das Erreichen unterschiedlicher Schutzziele als Rauch- und Wärmeabzug.

Auch bei diesen Anlagen ist eine regelmäßige Instandhaltung und bei Bedarf auch Reinigung erforderlich.

Für Betreiber, Architekten und Planer ergeben sich daraus weitreichende technische und auch rechtliche Verpflichtungen, die in der Praxis nicht selten unterschätzt werden – mit möglicherweise fatalen Folgen.

Rechtlicher Rahmen

ASR A2.1: Technische Regeln für Arbeitsstätten

Die ASR A2.1 konkretisiert § 4 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Sie legt fest, dass bei Arbeiten auf Dächern ab einer Absturzhöhe von mehr als einem Meter geeignete Schutzmaßnahmen gegen Absturz und Durchsturz zu treffen sind – darunter kollektive Schutzeinrichtungen wie Geländer, Gitterroste oder durchsturzsichere Abdeckungen. Besonders relevant für Betreiber: Die ASR A2.1 fordert auch die Gefährdungsbeurteilung und Prüfung bestehender Schutzmaßnahmen. Auch legt die ASR A2.1 die Rangfolge der einzelnen Maßnahmen fest.

In der Planungsphase von Gebäuden kann die DIN 4426, „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege-Planung und Ausführung“ als Grundlage für die Planung und Auswahl erforderlicher Schutzsysteme für Dach und Fassade herangezogen werden. Dächer die unter Berücksichtigung der DIN 4426 geplant wurden erfüllen die Anforderungen der ASR A2.1.

Anforderungen an Durchsturzsicherungen: Technik, Prüfung und Dokumentation

Einrichtungen die eine Ab- und Durchsturzsicherung sicherstellen sollen, müssen ihre grundsätzliche Eignung durch entsprechende Prüfungen nachweisen.

Lichtkuppeln und Lichtbänder müssen als harmonisierte Produkte nach der Bauproduktenverordnung den technischen Vorgaben der europaweit anzuwendenden Produktnormen entsprechen. Einrichtungen zur Durch- oder Absturzsicherung müssen sich einer zusätzlichen Prüfung und Zertifizierung gemäß der GS-BAU-18 unterziehen. Dies ist erforderlich, da die Kunststoffprodukte ohne zusätzliche Maßnahmen nicht als dauerhaft durchsturzsicher betrachtet werden.

In der Praxis haben sich verschiedene Systeme etabliert, beispielsweise:

- Innenliegende Gitter oder Profileinsätze, die direkt unterhalb der Lichtkuppel oder Lichtbandverglasung im Aufsetzkranz/Zarge oder unterhalb des Aufsetzkranzes montiert werden.

- Außenliegende Gitter oder Profilsysteme, die auf den Lichtkuppeln oder Lichtbändern befestigt sind.

Netze, die zwischen den Schalen, beispielsweise bei Lichtkuppeln, installiert werden.

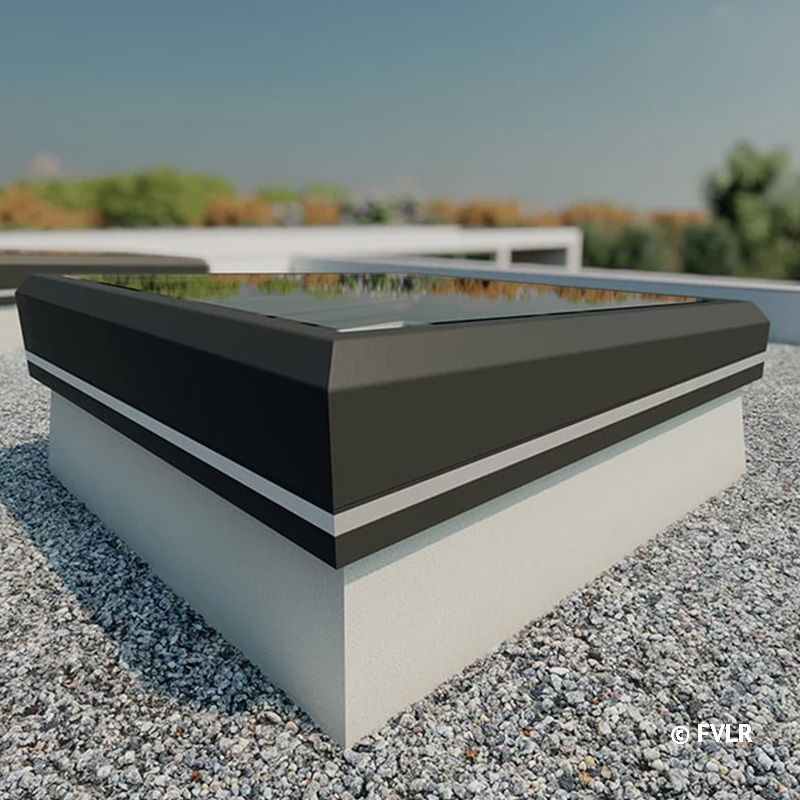

Abbildung 4 a + b: Beispiele Lichtband/Lichtkuppel

Wichtig ist, dass diese Systeme eine dauerhafte mechanische Belastbarkeit nachweisen können. Hersteller müssen eine entsprechende Prüfung und Zertifizierung nachweisen. Die GS-Bau -18 sieht für den Hersteller auch eine regelmäßige Fertigungsüberwachung vor, um sicherzustellen, dass die Produkte diese Anforderungen auch dauerhaft erfüllen. Flachdachfenster, die verstärkt auch in Gewerbe- und Industriegebäuden zum Einsatz kommen, müssen ihre Durchsturzsicherheit nach der DIN 18008-6 nachweisen. In der DIN 18008-6 werden die speziellen Anforderungen, die sich auch bei der Verwendung von Glas ergeben, berücksichtigt.

Abbildung 5: Beispiel für ein Flachdachfenster

Die Montage muss fachgerecht und unter Einhaltung der Herstellerangaben erfolgen. Insbesondere bei Systemen, bei denen später die Befestigung nicht sicher überprüft werden kann, ist auch eine fachgerechte Dokumentation der Montage erforderlich. Betreiber sind darüber hinaus verpflichtet, die Sicherungssysteme in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen und deren Funktion zu dokumentieren.

Rolle von Architekten und Planern: Sicherheitskonzepte frühzeitig integrieren

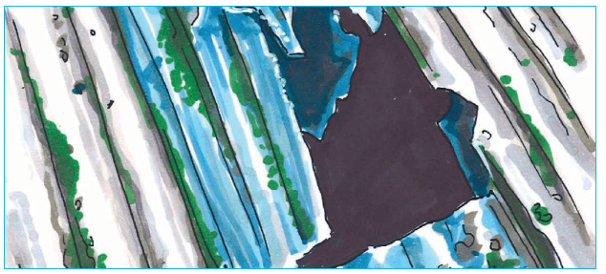

Architekten, Fachplaner und Bauherren sollten bereits in der Entwurfs- und Ausschreibungsphase entsprechende Durch- und Absturzsicherungen einplanen. Dies betrifft sowohl Neubauten als auch Sanierungen oder Erweiterungen bestehender Industriegebäude. Besonders bei Sanierungsprojekten ist es entscheidend, den Bestand sorgfältig zu prüfen und vorhandene lichtdurchlässige Bauteile auf ihre Sicherheit zu bewerten. Bei in die Dachfläche integrierten Lichtplatten sind in der Regel zusätzliche Schutzmaßnahmen, entweder etwa Absperrungen in 2 Metern Abstand zu möglichen Absturzkanten oder Geländer, erforderlich.

Abbildung 6: Lichtplatte in der Dachfläche (Zeichnung)

Für Planungsbüros bedeutet das auch, geeignete Produkte und Systeme auszuschreiben, die den Anforderungen nach GS-BAU-18 und ASR A2.1 genügen. Auf dieser Basis lassen sich spätere Nachrüstungen, Mehrkosten oder rechtliche Konflikte vermeiden.

Betreiberpflichten: Verantwortung für Sicherheit und Haftung

Betreiber sind für die Sicherheit ihrer Gebäude und Anlagen verantwortlich – unabhängig davon, ob sich die Nutzung geändert hat oder ein Dritter (z. B. ein Handwerker oder externer Dienstleister) auf dem Dach tätig wird. Diese Betreiberverantwortung umfasst auch die Durchführung von:

- Regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen gemäß ArbSchG und BetrSichV

- Wiederkehrenden Sicht- und Funktionsprüfungen der Sicherungssysteme

- Dokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen

- Einweisung und Unterweisung externer Dienstleister

Aktuell werden zahlreiche Photovoltaikanlagen auf Dächern installiert. Teilweise werden die Dachflächen vom Eigentümer bzw. Betreiber des Gebäudes dem Betreiber der Photovoltaikanlagen zur Nutzung überlassen. Hier sollten frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen, die Verantwortung für die Umsetzung und die Instandhaltung der erforderlichen Maßnahmen eindeutig definiert werden.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit: Sicherungssysteme als langfristige Investition

Moderne, dauerhafte Sicherungssysteme sind nicht nur sicherheitsrelevant, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Kollektive Durch- und Absturzsicherungen schützen nicht nur Menschenleben, sondern auch den Betreiber vor hohen Folgekosten durch Unfälle, Betriebsunterbrechungen oder rechtliche Auseinandersetzungen. Viele Systeme lassen sich zudem nachhaltig und wartungsarm betreiben und fügen sich dezent in die Dacharchitektur ein.

Auch ersparen sie wiederholte temporäre Maßnahmen wie ausnetzen usw.

Im Rahmen von ESG-Strategien und Nachhaltigkeitsberichten spielen Sicherheitsmaßnahmen auf dem Dach zunehmend eine Rolle. Unternehmen, die in sichere Arbeitsbedingungen investieren, demonstrieren Verantwortung und unterstreichen ihre Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden und Dienstleistern.

Fazit: Sicherheit ist planbar – mit den richtigen Maßnahmen, Systemen und Partnern

Ob Betreiber, Architekt oder Fachplaner – alle Beteiligten sind gefordert, die Anforderungen an die Durchsturzsicherheit auf Dächern ernst zu nehmen und durch geeignete Maßnahmen umzusetzen. Die technische Entwicklung bietet heute ein breites Spektrum an Lösungen, die sich flexibel an verschiedene Bauformen und Nutzungsszenarien anpassen lassen.

Durch eine frühzeitige Planung, klare Verantwortlichkeiten und die Auswahl zertifizierter Systeme lassen sich Risiken minimieren, rechtliche Sicherheit schaffen und langfristig Kosten sparen. Wer Sicherheit von Anfang an mitdenkt, schafft Vertrauen – bei Mitarbeitenden, Auftragnehmern und Aufsichtsbehörden.

Entsprechend geplant und ausgewählt, können die Systeme gegen Durchsturz auch einen zusätzlichen Schutz gegen Einbruch sicherstellen.

Auch für die Nachrüstung für den Bestand stehen entsprechende Lösungen zur Verfügung, die in den meisten Fällen im Rahmen einer Wartung durch eine Fachfirma nachgerüstet werden können.

Link zu den FVLR Mitgliedsunternehmen: https://fvlr.de/verband/

Der FVLR stellt sich vor

Der FVLR Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e. V. wurde 1982 gegründet. Er repräsentiert die deutschen Hersteller von Lichtkuppeln, Lichtbändern sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Sie verfügen über ein umfangreiches, langjähriges Know-how und technisch qualifizierte Mitarbeiter. Sie beraten Planer und Anwender umfassend und leisten aktive Hilfestellung bei der Projektierung, Ausführung und Wartung von Tageslicht-Dachoberlichtern sowie Rauch- und Wärme-Abzugsanlagen. Lichtkuppeln und Lichtbänder erfüllen vielfältige Aufgaben in der Architektur. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind unverzichtbare Bestandteile des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Der FVLR hat es sich zum Ziel gemacht, europaweit produktneutrale, sachliche und fundierte Forschungs- und Informationsarbeit zu leisten, bei Planern, Architekten, Entscheidungsträgern und Anwendern. Aus diesem Grund ist der FVLR auch aktives Mitglied in EUROLUX, der Vereinigung der europäischen Hersteller von Lichtkuppeln, Lichtbändern und RWA. Er wirkt darüber hinaus in den einschlägigen Gremien zur internationalen und europäischen Normungsarbeit mit.